溫度計的計量校準方法與實施規范

溫度計作為廣泛應用于工業、科研、食品藥品、生物醫療等領域的基礎測量工具,其量值準確性對工藝控制、安全監管及實驗結果具有關鍵影響。為了確保其測量結果的可靠性和一致性,需定期開展計量校準工作,確保其符合技術要求與溯源體系。

一、校準的目的與意義

溫度計的計量校準旨在確定其示值與標準溫度之間的誤差關系,識別并修正系統性偏差,確保在特定應用場景下具備足夠的準確性和穩定性。定期校準能夠:

-

明確儀器的示值偏差;

-

提高測量數據的可重復性和可信度;

-

滿足質量體系、法規及行業審核要求;

-

支持生產工藝優化與過程一致性控制。

二、校準依據

溫度計校準應依據權威標準進行,標準類型可分為:

-

國家或行業技術規范:如《玻璃液體溫度計檢定規程》《數字溫度計校準規范》等;

-

實驗室內部作業指導書:依據國家或行業規范制定的詳細操作規程;

-

企業客戶要求或合同約定:用于特定產品批次或質量體系要求下的額外校準控制。

所有校準操作應確保量值溯源至國家基準或國際單位制(SI)標準。

三、校準實施步驟

1. 準備工作

-

檢查待校溫度計外觀完整性、標識清晰、傳感探頭無物理損傷;

-

校準環境應具備穩定性(如室溫20±2°C)、防振、防風干擾;

-

標準設備(如恒溫槽、溫度標準計)應處于有效檢定周期內;

-

使溫度計與標準設備充分熱平衡,時間不少于30分鐘。

2. 校準點設置

-

校準點應覆蓋溫度計的整個工作范圍,優先選擇典型使用溫區(如0℃、25℃、50℃、100℃);

-

每個校準點應重復測量至少3次,取平均值用于誤差分析;

-

如客戶或行業標準另有要求,應按指定點位執行。

3. 示值比對

-

將溫度計與標準器同步置于恒溫源中;

-

保持足夠時間至溫場穩定(溫差<0.05℃/min);

-

記錄溫度計與標準器示值,計算示值誤差ΔT = T_被測 − T_標準。

4. 數據記錄與判定

-

所有測量數據應原始記錄,注明校準時間、環境參數、測點編號;

-

誤差超出允差范圍的儀器應進行標記、調整或停用處理;

-

校準合格儀器應貼附“已校準”標簽,注明有效期與下次校準時間。

5. 出具校準報告或證書

-

包含設備編號、型號、測量數據、誤差分析、判定結果等內容;

-

標明校準設備、執行人、日期與校準依據;

-

報告應歸檔保存,保存期不少于三年。

四、校準周期建議

溫度計的校準周期應結合實際使用頻率、應用場景和穩定性評估確定。通用建議如下:

| 使用條件 | 推薦校準周期 |

|---|---|

| 實驗室/關鍵工藝控制 | 每6~12個月 |

| 普通工業測溫場合 | 每12~24個月 |

| 經歷碰撞、高溫暴露 | 立即校準或更換 |

五、校準注意事項

-

溫場均勻性:恒溫源溫度分布不均會引入系統誤差,應使用攪拌裝置確保均勻;

-

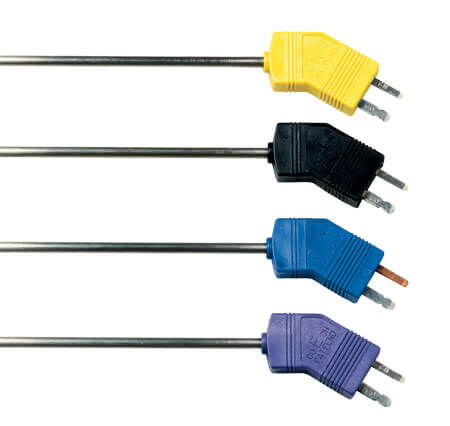

傳感器插入深度:數字或熱電偶溫度計應至少插入溫場中心的5倍直徑;

-

人為誤讀控制:對玻璃溫度計等人工讀取型儀器應由兩人交叉讀取或使用放大鏡;

-

濕度控制:尤其在低溫校準時,防止水汽凝結影響讀數;

-

操作者資質:執行人員應接受相關標準培訓,熟悉設備和誤差來源。

溫度計的計量校準不僅是質量管理體系的重要組成部分,也是企業確保產品質量和技術數據準確性的基礎環節。通過科學、規范的校準流程和周期管理,用戶可大幅提升測量的可控性與信任度,為生產與研發提供堅實的數據支持。

咨詢熱線

咨詢熱線

微信咨詢

微信咨詢